摘要:研究揭示了漿細胞樣樹突狀細胞(pDC)在腫瘤壞死因子(TNF)和I型干擾素(IFN-I)動態平衡調控下,通過表觀遺傳重編程轉化為傳統樹突狀細胞樣(cDC2-like)的分子機制。

漿細胞樣樹突狀細胞向傳統樹突狀細胞的命運轉換

漿細胞樣樹突狀細胞(pDC)是專職分泌I型干擾素(IFN-I)的抗病毒效應細胞,但其在特定條件下可轉化為具有抗原呈遞功能的傳統樹突狀細胞(cDC)。通過單細胞多組學分析發現,激活后的人pDC經歷三步轉化:保留IFN-I分泌能力的pDC(C1簇)、過渡態細胞(itDC,C2簇)和完全獲得cDC2特征的誘導型cDC2(icDC2,C3簇)。這種轉變伴隨形態學改變——從圓形變為星狀突觸,以及功能重塑:icDC2上調MHC-II、CD80/CD86共刺激分子,獲得吞噬凋亡細胞和細菌的能力,并能有效激活初始CD4+T細胞。

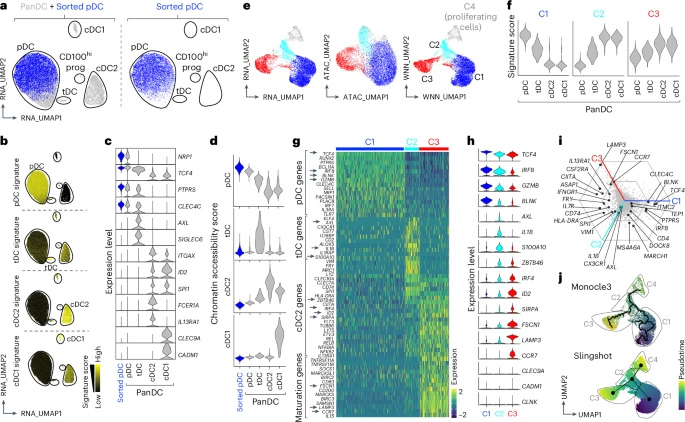

圖1 TNF與I型干擾素串擾調控漿細胞樣樹突狀細胞的命運與功能

TNF與IFN-I的拮抗調控機制

腫瘤壞死因子(TNF)是命運轉換的核心驅動力。CD40L刺激誘導pDC自分泌TNF,通過TNFR1/2信號下調pDC關鍵轉錄因子TCF4,進而解除其對cDC2程序的抑制。相反,IFN-I通過減少TNFR表達阻斷這一過程。這種雙向調控形成分子開關:在皮膚炎癥和創傷模型中,TNF-rich微環境促進pDC向CD123intDC轉化;而在病毒感染等高IFN-I環境下,pDC特性得以維持。

衰老相關的pDC身份侵蝕

老年個體pDC表現出TCF4表達降低、NF-κB通路激活等與icDC2相似的特征。體外實驗顯示,老年來源的pDC更易發生轉化,這解釋了衰老相關的pDC數量減少和IFN-I分泌缺陷。表觀遺傳分析揭示,衰老pDC的染色質可及性模式向icDC2偏移,特別是在CIITA(MHC-II主調控因子)和MARCH1(抗原呈遞負調控因子)基因座。

生理病理意義

該研究為多種疾病提供新見解:

炎癥性皮膚?。恒y屑病和特應性皮炎病灶中發現的cDC2樣細胞可能來源于浸潤的pDC;

自身免疫?。篢NF抑制劑治療引發的狼瘡樣癥狀可能與IFN-I釋放失控相關;

衰老免疫:pDC-cDC2轉化可能是老年個體抗病毒能力下降的原因之一。

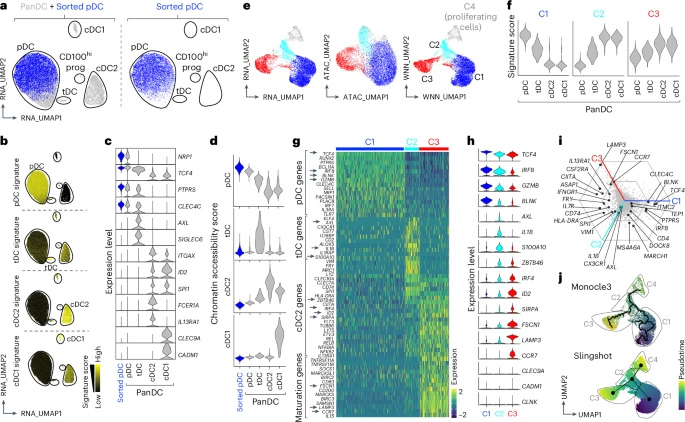

圖2 漿細胞樣樹突狀細胞經激活后可轉化為炎癥型2類常規樹突狀細胞(icDC2s)

技術突破與未解之謎

研究通過克隆分化實驗(單細胞培養)證實轉化是pDC的固有屬性,排除了前體細胞污染的爭議。然而,轉化效率存在個體差異(約30-50%),可能與TNFR1表達異質性有關。未來需探索:

能否通過操控TNF/IFN-I平衡治療IFN-I相關疾?。?/div>

轉化后的icDC2在淋巴結歸巢后的長期命運。

這項研究重新定義了pDC的發育可塑性,為精準免疫調控提供了新范式。

參考資料

[1] TNF and type I interferon crosstalk controls the fate and function of plasmacytoid dendritic cells

摘要:研究揭示了漿細胞樣樹突狀細胞(pDC)在腫瘤壞死因子(TNF)和I型干擾素(IFN-I)動態平衡調控下,通過表觀遺傳重編程轉化為傳統樹突狀細胞樣(cDC2-like)的分子機制。

漿細胞樣樹突狀細胞向傳統樹突狀細胞的命運轉換

漿細胞樣樹突狀細胞(pDC)是專職分泌I型干擾素(IFN-I)的抗病毒效應細胞,但其在特定條件下可轉化為具有抗原呈遞功能的傳統樹突狀細胞(cDC)。通過單細胞多組學分析發現,激活后的人pDC經歷三步轉化:保留IFN-I分泌能力的pDC(C1簇)、過渡態細胞(itDC,C2簇)和完全獲得cDC2特征的誘導型cDC2(icDC2,C3簇)。這種轉變伴隨形態學改變——從圓形變為星狀突觸,以及功能重塑:icDC2上調MHC-II、CD80/CD86共刺激分子,獲得吞噬凋亡細胞和細菌的能力,并能有效激活初始CD4+T細胞。

圖1 TNF與I型干擾素串擾調控漿細胞樣樹突狀細胞的命運與功能

TNF與IFN-I的拮抗調控機制

腫瘤壞死因子(TNF)是命運轉換的核心驅動力。CD40L刺激誘導pDC自分泌TNF,通過TNFR1/2信號下調pDC關鍵轉錄因子TCF4,進而解除其對cDC2程序的抑制。相反,IFN-I通過減少TNFR表達阻斷這一過程。這種雙向調控形成分子開關:在皮膚炎癥和創傷模型中,TNF-rich微環境促進pDC向CD123intDC轉化;而在病毒感染等高IFN-I環境下,pDC特性得以維持。

衰老相關的pDC身份侵蝕

老年個體pDC表現出TCF4表達降低、NF-κB通路激活等與icDC2相似的特征。體外實驗顯示,老年來源的pDC更易發生轉化,這解釋了衰老相關的pDC數量減少和IFN-I分泌缺陷。表觀遺傳分析揭示,衰老pDC的染色質可及性模式向icDC2偏移,特別是在CIITA(MHC-II主調控因子)和MARCH1(抗原呈遞負調控因子)基因座。

生理病理意義

該研究為多種疾病提供新見解:

炎癥性皮膚?。恒y屑病和特應性皮炎病灶中發現的cDC2樣細胞可能來源于浸潤的pDC;

自身免疫?。篢NF抑制劑治療引發的狼瘡樣癥狀可能與IFN-I釋放失控相關;

衰老免疫:pDC-cDC2轉化可能是老年個體抗病毒能力下降的原因之一。

圖2 漿細胞樣樹突狀細胞經激活后可轉化為炎癥型2類常規樹突狀細胞(icDC2s)

技術突破與未解之謎

研究通過克隆分化實驗(單細胞培養)證實轉化是pDC的固有屬性,排除了前體細胞污染的爭議。然而,轉化效率存在個體差異(約30-50%),可能與TNFR1表達異質性有關。未來需探索:

能否通過操控TNF/IFN-I平衡治療IFN-I相關疾?。?/div>

轉化后的icDC2在淋巴結歸巢后的長期命運。

這項研究重新定義了pDC的發育可塑性,為精準免疫調控提供了新范式。

參考資料

[1] TNF and type I interferon crosstalk controls the fate and function of plasmacytoid dendritic cells