摘要:研究發現菊粉(inulin)可通過重塑腸道菌群促進果糖(fructose)在小腸的微生物代謝

在現代飲食結構中,高果糖玉米糖漿(HFCS)的廣泛使用已成為代謝性疾病的重要誘因。特別值得關注的是,約20%的代謝功能障礙相關脂肪性肝病(MASLD)患者并不伴隨肥胖,這類"瘦型MASLD"患者因缺乏典型癥狀往往錯過最佳干預時機,其進展為肝纖維化、肝硬化和肝癌的風險反而更高。果糖的毒性效應主要源于其獨特的代謝途徑:通過不受調控的酮己糖激酶(KHK)快速消耗ATP,并產生具有細胞毒性的甘油醛。與此同時,作為果糖聚合物的膳食纖維菊粉卻展現出改善代謝的潛力,但傳統研究多聚焦于結腸菌群產生的短鏈脂肪酸(SCFA)機制,未能完全解釋其保護作用。

為揭示菊粉緩解果糖毒性的深層機制,Sunhee Jung等研究人員在《Nature Metabolism》發表的研究采用了多組學整合分析策略。通過建立HFCS誘導的瘦型MASLD小鼠模型,結合穩定同位素示蹤技術(13C-fructose和2H2O)動態監測果糖代謝流向,采用宏基因組學解析菌群結構變化,并運用轉錄組學和代謝組學系統評估肝臟代謝重編程。特別設計了延遲干預實驗組(CIF),驗證菊粉對已形成脂肪肝的逆轉效果。

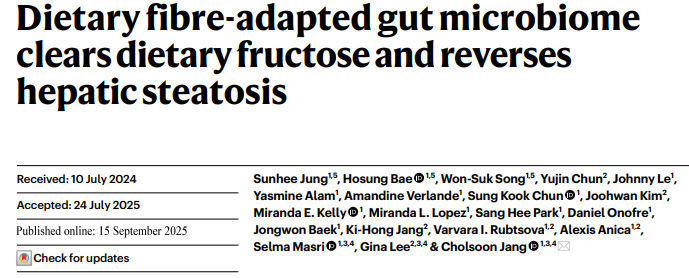

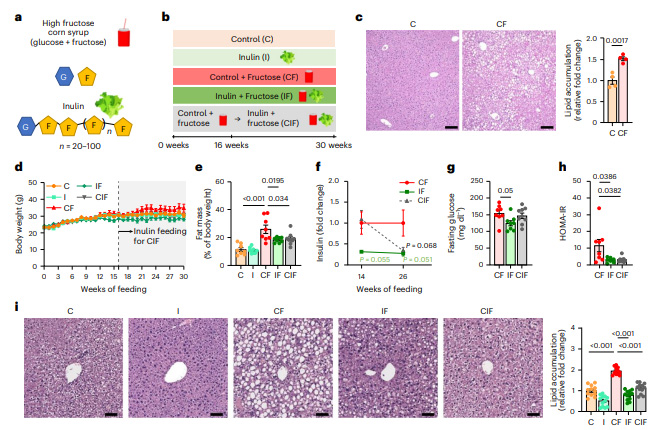

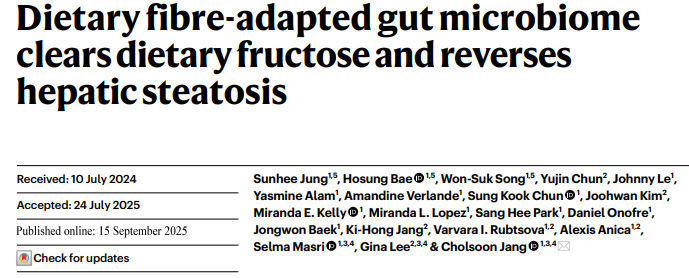

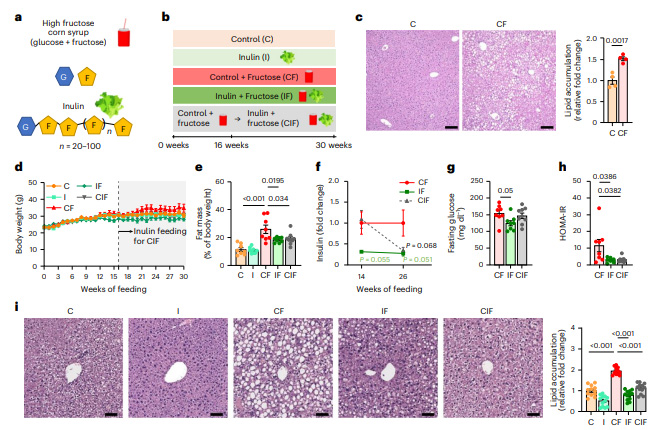

圖1 適應膳食纖維的腸道菌群清除膳食果糖并逆轉肝臟脂肪變性

研究首先通過長達30周的動物實驗證實,無論是同步還是延遲補充菊粉,都能顯著改善HFCS誘導的代謝異常。與單純HFCS組相比,菊粉干預使小鼠脂肪含量降低28%,肝臟甘油三酯(TG)減少40%,胰島素抵抗指數(HOMA-IR)下降35%。通過13C標記示蹤發現,菊粉并不影響宿主小腸的果糖代謝能力,而是使空腸內容物中13C-乙酸鹽增加3倍,同時結腸內容物中果糖及其代謝產物減少90%,表明菊粉促進小腸菌群對果糖的"首過代謝"。

機制研究發現,菊粉通過雙重途徑發揮保護作用:其一,重塑的腸道菌群(特別是Bacteroides acidifaciens)表現出增強的果糖分解能力,減少果糖向肝臟和結腸的溢出,從而抑制肝臟脂肪新生(DNL)相關基因(Accs2、Scd1)表達;其二,激活肝臟絲氨酸合成通路(Phgdh、Psat1上調10-22倍)和胱氨酸轉運體Slc7a11(上調53倍),促進谷胱甘肽合成,使肝臟脂質過氧化標志物4-HNE降低60%。通過菌群移植實驗證實,菊粉的這些效應具有可傳遞性,將菊粉適應菌群移植給無菌小鼠,可重現果糖代謝改善和脂質合成抑制的表型。

圖2 菊粉補充逆轉高果糖玉米糖漿誘導的代謝功能障礙

研究最終確立了"膳食纖維-菌群-宿主"三方互作的新范式:菊粉作為果糖聚合物,能夠定向富集具有高效果糖分解能力的菌群(如B. acidifaciens),這些"訓練有素"的微生物遇到單體果糖時,可迅速啟動分解代謝程序,在腸道前端形成"代謝屏障"。該發現不僅解釋了為何不同纖維的保護效果存在差異(菊粉與果糖的結構相似性使其具有獨特優勢),更重要的是提出了"營養素的微生物解毒"新概念——通過合理設計膳食成分,可以編程腸道菌群成為抵御有害營養素的"生物過濾器"。

這項研究為代謝性肝病的干預提供了全新視角:首先,將防治窗口前移至營養素吸收前的腸道微生物代謝環節;其次,發現絲氨酸-GSH軸是菊粉改善氧化應激的關鍵靶點;最后,鑒定出B. acidifaciens作為潛在益生菌株的應用價值。這些發現對開發針對西方飲食相關代謝紊亂的精準營養策略具有重要指導意義,特別是為瘦型MASLD這一臨床難題提供了安全經濟的解決方案。未來研究可進一步探索菊粉最佳補充劑量、干預時機以及個體化菌群調控方案,推動研究成果向臨床應用轉化。

參考資料

[1] Dietary fibre-adapted gut microbiome clears dietary fructose and reverses hepatic steatosis

摘要:研究發現菊粉(inulin)可通過重塑腸道菌群促進果糖(fructose)在小腸的微生物代謝

在現代飲食結構中,高果糖玉米糖漿(HFCS)的廣泛使用已成為代謝性疾病的重要誘因。特別值得關注的是,約20%的代謝功能障礙相關脂肪性肝病(MASLD)患者并不伴隨肥胖,這類"瘦型MASLD"患者因缺乏典型癥狀往往錯過最佳干預時機,其進展為肝纖維化、肝硬化和肝癌的風險反而更高。果糖的毒性效應主要源于其獨特的代謝途徑:通過不受調控的酮己糖激酶(KHK)快速消耗ATP,并產生具有細胞毒性的甘油醛。與此同時,作為果糖聚合物的膳食纖維菊粉卻展現出改善代謝的潛力,但傳統研究多聚焦于結腸菌群產生的短鏈脂肪酸(SCFA)機制,未能完全解釋其保護作用。

為揭示菊粉緩解果糖毒性的深層機制,Sunhee Jung等研究人員在《Nature Metabolism》發表的研究采用了多組學整合分析策略。通過建立HFCS誘導的瘦型MASLD小鼠模型,結合穩定同位素示蹤技術(13C-fructose和2H2O)動態監測果糖代謝流向,采用宏基因組學解析菌群結構變化,并運用轉錄組學和代謝組學系統評估肝臟代謝重編程。特別設計了延遲干預實驗組(CIF),驗證菊粉對已形成脂肪肝的逆轉效果。

圖1 適應膳食纖維的腸道菌群清除膳食果糖并逆轉肝臟脂肪變性

研究首先通過長達30周的動物實驗證實,無論是同步還是延遲補充菊粉,都能顯著改善HFCS誘導的代謝異常。與單純HFCS組相比,菊粉干預使小鼠脂肪含量降低28%,肝臟甘油三酯(TG)減少40%,胰島素抵抗指數(HOMA-IR)下降35%。通過13C標記示蹤發現,菊粉并不影響宿主小腸的果糖代謝能力,而是使空腸內容物中13C-乙酸鹽增加3倍,同時結腸內容物中果糖及其代謝產物減少90%,表明菊粉促進小腸菌群對果糖的"首過代謝"。

機制研究發現,菊粉通過雙重途徑發揮保護作用:其一,重塑的腸道菌群(特別是Bacteroides acidifaciens)表現出增強的果糖分解能力,減少果糖向肝臟和結腸的溢出,從而抑制肝臟脂肪新生(DNL)相關基因(Accs2、Scd1)表達;其二,激活肝臟絲氨酸合成通路(Phgdh、Psat1上調10-22倍)和胱氨酸轉運體Slc7a11(上調53倍),促進谷胱甘肽合成,使肝臟脂質過氧化標志物4-HNE降低60%。通過菌群移植實驗證實,菊粉的這些效應具有可傳遞性,將菊粉適應菌群移植給無菌小鼠,可重現果糖代謝改善和脂質合成抑制的表型。

圖2 菊粉補充逆轉高果糖玉米糖漿誘導的代謝功能障礙

研究最終確立了"膳食纖維-菌群-宿主"三方互作的新范式:菊粉作為果糖聚合物,能夠定向富集具有高效果糖分解能力的菌群(如B. acidifaciens),這些"訓練有素"的微生物遇到單體果糖時,可迅速啟動分解代謝程序,在腸道前端形成"代謝屏障"。該發現不僅解釋了為何不同纖維的保護效果存在差異(菊粉與果糖的結構相似性使其具有獨特優勢),更重要的是提出了"營養素的微生物解毒"新概念——通過合理設計膳食成分,可以編程腸道菌群成為抵御有害營養素的"生物過濾器"。

這項研究為代謝性肝病的干預提供了全新視角:首先,將防治窗口前移至營養素吸收前的腸道微生物代謝環節;其次,發現絲氨酸-GSH軸是菊粉改善氧化應激的關鍵靶點;最后,鑒定出B. acidifaciens作為潛在益生菌株的應用價值。這些發現對開發針對西方飲食相關代謝紊亂的精準營養策略具有重要指導意義,特別是為瘦型MASLD這一臨床難題提供了安全經濟的解決方案。未來研究可進一步探索菊粉最佳補充劑量、干預時機以及個體化菌群調控方案,推動研究成果向臨床應用轉化。

參考資料

[1] Dietary fibre-adapted gut microbiome clears dietary fructose and reverses hepatic steatosis