摘要:本研究聚焦膳食氧化植物甾醇對膽固醇代謝的影響。

在追求健康飲食的當代社會,植物甾醇作為天然活性成分備受關注。這類結構與膽固醇相似的植物固醇,已被證實能通過競爭性抑制腸道膽固醇吸收發揮降膽固醇作用。然而鮮為人知的是,植物甾醇在食品加工和儲存過程中易發生氧化,產生氧化植物甾醇。這類氧化產物不僅可能喪失原有功能,更可能像氧化膽固醇一樣產生細胞毒性、促進動脈粥樣硬化等有害效應。盡管流行病學調查顯示,日本、北美和西班牙人群每日植物甾醇攝入量分別達到370毫克、360毫克和280毫克,與膽固醇攝入量相當,但關于氧化植物甾醇,特別是單一組分氧化植物甾醇的生物效應研究仍存在巨大空白。

豆甾醇作為主要植物甾醇之一,因其C22-23位雙鍵的獨特結構,生物利用度顯著低于其他植物甾醇。近年研究發現豆甾醇具有抗炎、抗糖尿病、抗癌等多種藥理活性,使其在健康食品和藥物開發中展現出應用潛力。但與此同時,豆甾醇在高溫烹飪(如油炸、微波加熱)過程中易被氧化,而氧化豆甾醇的生物效應機制尚未明確。明治大學農業化學系大原唯衣和小田清一教授團隊在《British Journal of Nutrition》發表的研究,首次系統比較了膳食豆甾醇與氧化豆甾醇對小鼠膽固醇代謝的差異化調控機制。

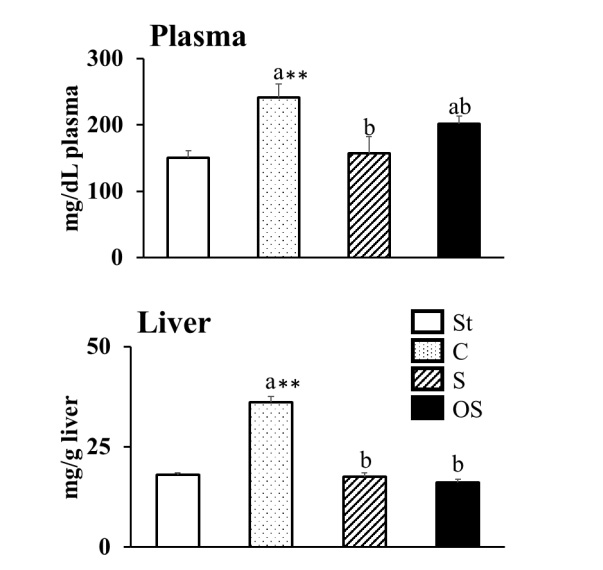

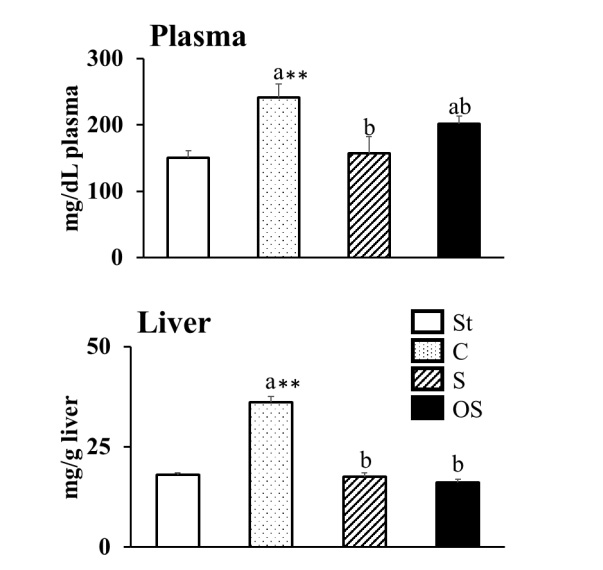

研究人員采用氣相色譜-質譜聯用技術(GC-MS)對加熱制備的氧化豆甾醇進行組分鑒定,發現其主要包含4β-羥基豆甾醇(5.8%)、7β-羥基豆甾醇(11.0%)、5α,6α-環氧豆甾醇(10.2%)、7-酮基豆甾醇(22.3%)等氧化物。通過設計四組等熱量飼喂實驗:基礎飼料組(St)、0.25%膽固醇添加組(C)、膽固醇+0.25%豆甾醇組(S)、膽固醇+0.25%氧化豆甾醇組(OS),在14天實驗期內系統評估了各組小鼠血漿/肝臟膽固醇水平、糞便固醇排泄、肝臟膽固醇合成與分解關鍵基因表達、小腸膽固醇吸收轉運蛋白表達等指標。

圖1 膳食豆甾醇與氧化豆甾醇對小鼠膽固醇吸收和代謝影響的比較研究

關鍵技術方法

研究通過硅膠柱層析純化氧化豆甾醇,利用GC-MS鑒定氧化物組分。選用ICR雄性小鼠進行分組飼喂實驗,采用實時定量PCR檢測肝臟(SREBP2、HMG-CR、LXRα、PXR、FXR、RXRβ、CYP7A1、CYP27A1)和小腸(NPC1L1、ABCG5/8)基因表達。通過體外模擬腸腔環境構建混合膠束溶液,分析不同甾醇對膽固醇膠束化的影響。采用氣相色譜測定糞便中性固醇和酸性固醇含量。

生長參數與膽固醇水平變化

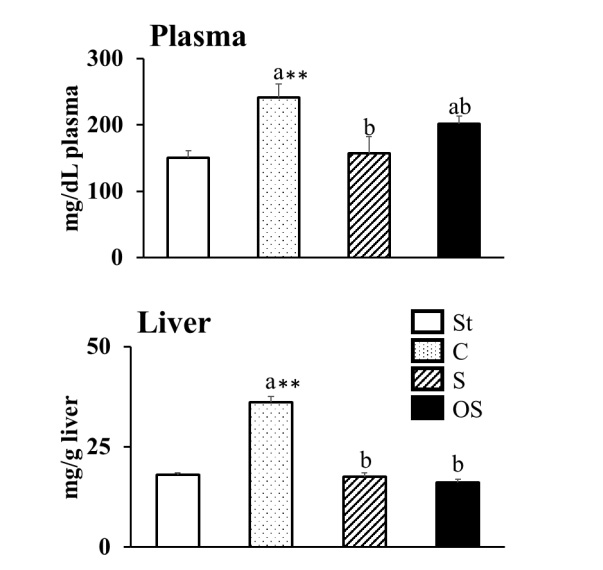

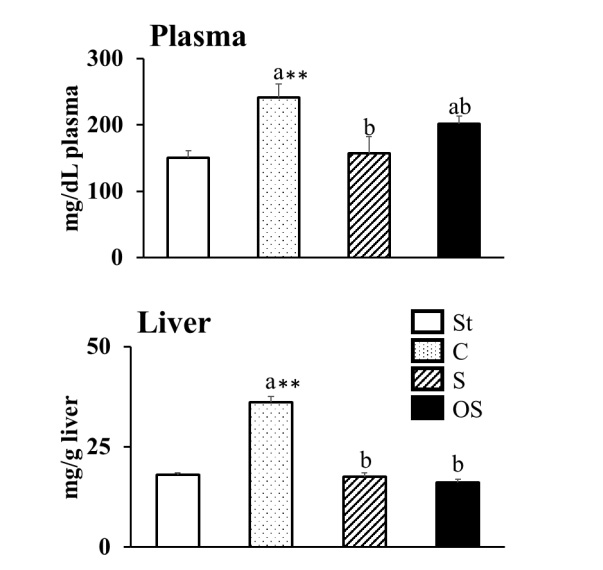

實驗結果顯示,雖然各組小鼠體重、攝食量無顯著差異,但膽固醇添加使肝臟重量呈增加趨勢。在膽固醇代謝方面,豆甾醇表現出經典降膽固醇作用:顯著降低血漿總膽固醇(TC)水平(p<0.05),而氧化豆甾醇未產生此效應。值得注意的是,兩者均能顯著降低肝臟tc水平,提示氧化豆甾醇可能通過不同于豆甾醇的途徑調控肝臟膽固醇穩態。< div="">

糞便固醇排泄特征

在腸道排泄方面,豆甾醇與氧化豆甾醇均能增加糞便中性固醇(膽固醇+糞固醇)排泄量,但作用機制存在差異。氧化豆甾醇組糞便糞固醇水平顯著高于其他組(p<0.05),同時引起總初級膽汁酸(特別是β-鼠膽酸)排泄增加。這些現象提示氧化豆甾醇可能通過促進膽固醇轉化和膽汁酸排泄途徑影響膽固醇代謝。< div="">

圖1 膳食豆甾醇與氧化豆甾醇對小鼠膽固醇吸收和代謝影響的比較研究

肝臟基因表達調控網絡

基因表達分析揭示關鍵差異:氧化豆甾醇顯著下調膽固醇合成關鍵調控因子SREBP2及其靶基因HMG-CR的表達(p<0.05),同時上調膽固醇分解相關核受體lxrα、pxr、fxr、rxrβ及其下游限速酶cyp7a1、cyp27a1的表達。這一調控模式與豆甾醇組形成鮮明對比,表明氧化豆甾醇可能通過激活lxrα信號通路促進膽固醇向膽汁酸轉化。< div="">

圖2 膳食豆甾醇與氧化豆甾醇對血漿及肝臟膽固醇水平的影響

小腸吸收轉運機制

兩組植物甾醇均能下調小腸膽固醇吸收轉運蛋白NPC1L1的mRNA表達,但調控途徑各異。豆甾醇可能直接作用于NPC1L1表達,而氧化豆甾醇則通過抑制SREBP2核轉錄因子和激活LXRα雙重途徑實現該調控。對于膽固醇外排轉運蛋白ABCG5/8,兩組均未產生顯著影響,表明植物甾醇主要作用于膽固醇吸收環節。

膠束化競爭機制解析

體外實驗發現關鍵機制差異:豆甾醇能有效競爭性抑制膽固醇膠束化,而氧化豆甾醇反而促進膽固醇進入膠束。進一步分析顯示不同氧化物組分膠束化能力存在顯著差異,7-羥基豆甾醇和5,6-環氧豆甾醇易進入膠束,而7-酮基豆甾醇幾乎不被包裹。這種選擇性膠束化特征與前期研究中氧化物在肝臟的累積模式高度吻合。

圖2 膳食豆甾醇與氧化豆甾醇對血漿及肝臟膽固醇水平的影響

本研究首次揭示氧化豆甾醇通過三重機制調控膽固醇代謝:喪失競爭性抑制膽固醇吸收能力的同時,通過抑制SREBP2/HMG-CR通路減少膽固醇合成,激活LXRα介導的CYP7A1/CYP27A1通路促進膽固醇分解,并經由SREBP2/LXRα交叉對話下調NPC1L1表達影響腸道吸收。這一發現不僅闡明氧化植物甾醇與天然植物甾醇的作用機制差異,更提示在開發植物甾醇功能食品時需嚴格控制加工條件以防止氧化物生成。盡管氧化豆甾醇表現出肝臟膽固醇降低效應,但其潛在的細胞毒性及長期效應仍需進一步評估,為未來功能食品安全性評價提供重要理論依據。

參考資料

[1] Comparative effects of dietary stigmasterol and oxidised stigmasterol on cholesterol absorption and metabolism in mice

摘要:本研究聚焦膳食氧化植物甾醇對膽固醇代謝的影響。

在追求健康飲食的當代社會,植物甾醇作為天然活性成分備受關注。這類結構與膽固醇相似的植物固醇,已被證實能通過競爭性抑制腸道膽固醇吸收發揮降膽固醇作用。然而鮮為人知的是,植物甾醇在食品加工和儲存過程中易發生氧化,產生氧化植物甾醇。這類氧化產物不僅可能喪失原有功能,更可能像氧化膽固醇一樣產生細胞毒性、促進動脈粥樣硬化等有害效應。盡管流行病學調查顯示,日本、北美和西班牙人群每日植物甾醇攝入量分別達到370毫克、360毫克和280毫克,與膽固醇攝入量相當,但關于氧化植物甾醇,特別是單一組分氧化植物甾醇的生物效應研究仍存在巨大空白。

豆甾醇作為主要植物甾醇之一,因其C22-23位雙鍵的獨特結構,生物利用度顯著低于其他植物甾醇。近年研究發現豆甾醇具有抗炎、抗糖尿病、抗癌等多種藥理活性,使其在健康食品和藥物開發中展現出應用潛力。但與此同時,豆甾醇在高溫烹飪(如油炸、微波加熱)過程中易被氧化,而氧化豆甾醇的生物效應機制尚未明確。明治大學農業化學系大原唯衣和小田清一教授團隊在《British Journal of Nutrition》發表的研究,首次系統比較了膳食豆甾醇與氧化豆甾醇對小鼠膽固醇代謝的差異化調控機制。

研究人員采用氣相色譜-質譜聯用技術(GC-MS)對加熱制備的氧化豆甾醇進行組分鑒定,發現其主要包含4β-羥基豆甾醇(5.8%)、7β-羥基豆甾醇(11.0%)、5α,6α-環氧豆甾醇(10.2%)、7-酮基豆甾醇(22.3%)等氧化物。通過設計四組等熱量飼喂實驗:基礎飼料組(St)、0.25%膽固醇添加組(C)、膽固醇+0.25%豆甾醇組(S)、膽固醇+0.25%氧化豆甾醇組(OS),在14天實驗期內系統評估了各組小鼠血漿/肝臟膽固醇水平、糞便固醇排泄、肝臟膽固醇合成與分解關鍵基因表達、小腸膽固醇吸收轉運蛋白表達等指標。

圖1 膳食豆甾醇與氧化豆甾醇對小鼠膽固醇吸收和代謝影響的比較研究

關鍵技術方法

研究通過硅膠柱層析純化氧化豆甾醇,利用GC-MS鑒定氧化物組分。選用ICR雄性小鼠進行分組飼喂實驗,采用實時定量PCR檢測肝臟(SREBP2、HMG-CR、LXRα、PXR、FXR、RXRβ、CYP7A1、CYP27A1)和小腸(NPC1L1、ABCG5/8)基因表達。通過體外模擬腸腔環境構建混合膠束溶液,分析不同甾醇對膽固醇膠束化的影響。采用氣相色譜測定糞便中性固醇和酸性固醇含量。

生長參數與膽固醇水平變化

實驗結果顯示,雖然各組小鼠體重、攝食量無顯著差異,但膽固醇添加使肝臟重量呈增加趨勢。在膽固醇代謝方面,豆甾醇表現出經典降膽固醇作用:顯著降低血漿總膽固醇(TC)水平(p<0.05),而氧化豆甾醇未產生此效應。值得注意的是,兩者均能顯著降低肝臟tc水平,提示氧化豆甾醇可能通過不同于豆甾醇的途徑調控肝臟膽固醇穩態。< div="">

糞便固醇排泄特征

在腸道排泄方面,豆甾醇與氧化豆甾醇均能增加糞便中性固醇(膽固醇+糞固醇)排泄量,但作用機制存在差異。氧化豆甾醇組糞便糞固醇水平顯著高于其他組(p<0.05),同時引起總初級膽汁酸(特別是β-鼠膽酸)排泄增加。這些現象提示氧化豆甾醇可能通過促進膽固醇轉化和膽汁酸排泄途徑影響膽固醇代謝。< div="">

肝臟基因表達調控網絡

基因表達分析揭示關鍵差異:氧化豆甾醇顯著下調膽固醇合成關鍵調控因子SREBP2及其靶基因HMG-CR的表達(p<0.05),同時上調膽固醇分解相關核受體lxrα、pxr、fxr、rxrβ及其下游限速酶cyp7a1、cyp27a1的表達。這一調控模式與豆甾醇組形成鮮明對比,表明氧化豆甾醇可能通過激活lxrα信號通路促進膽固醇向膽汁酸轉化。< div="">

圖2 膳食豆甾醇與氧化豆甾醇對血漿及肝臟膽固醇水平的影響

小腸吸收轉運機制

兩組植物甾醇均能下調小腸膽固醇吸收轉運蛋白NPC1L1的mRNA表達,但調控途徑各異。豆甾醇可能直接作用于NPC1L1表達,而氧化豆甾醇則通過抑制SREBP2核轉錄因子和激活LXRα雙重途徑實現該調控。對于膽固醇外排轉運蛋白ABCG5/8,兩組均未產生顯著影響,表明植物甾醇主要作用于膽固醇吸收環節。

膠束化競爭機制解析

體外實驗發現關鍵機制差異:豆甾醇能有效競爭性抑制膽固醇膠束化,而氧化豆甾醇反而促進膽固醇進入膠束。進一步分析顯示不同氧化物組分膠束化能力存在顯著差異,7-羥基豆甾醇和5,6-環氧豆甾醇易進入膠束,而7-酮基豆甾醇幾乎不被包裹。這種選擇性膠束化特征與前期研究中氧化物在肝臟的累積模式高度吻合。

圖2 膳食豆甾醇與氧化豆甾醇對血漿及肝臟膽固醇水平的影響

本研究首次揭示氧化豆甾醇通過三重機制調控膽固醇代謝:喪失競爭性抑制膽固醇吸收能力的同時,通過抑制SREBP2/HMG-CR通路減少膽固醇合成,激活LXRα介導的CYP7A1/CYP27A1通路促進膽固醇分解,并經由SREBP2/LXRα交叉對話下調NPC1L1表達影響腸道吸收。這一發現不僅闡明氧化植物甾醇與天然植物甾醇的作用機制差異,更提示在開發植物甾醇功能食品時需嚴格控制加工條件以防止氧化物生成。盡管氧化豆甾醇表現出肝臟膽固醇降低效應,但其潛在的細胞毒性及長期效應仍需進一步評估,為未來功能食品安全性評價提供重要理論依據。

參考資料

[1] Comparative effects of dietary stigmasterol and oxidised stigmasterol on cholesterol absorption and metabolism in mice