來自中國的研究團隊針對DNA病毒感染中天然免疫應答"靜默-激活"轉換的調控機制展開研究,發現SCF E3泛素連接酶復合物的底物識別組分FBXW7通過雙重調控機制

Nature:大腦衰老伴隨著持家基因的表達下調

近日,馬薩諸塞大學的研究團隊厘清了人類大腦衰老過程中伴隨的基因組和轉錄組變化,重點揭示了特定持家基因隨時間的表達下降。這項研究成果于9月3日發表在《Nature》雜志上,提供了人類大腦發育和衰老的關鍵信息。

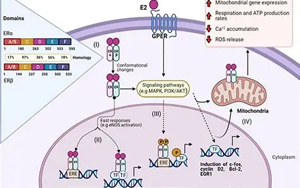

雌激素通過抑制ERα-Tau結合緩解七氟烷誘導的神經毒性:年齡與性別差異的機制研究

本研究揭示了雌激素(Estr)通過競爭性抑制Tau蛋白與雌激素受體α(ERα)的結合,有效緩解七氟烷(Sevo)誘導的神經毒性。研究發現,七氟烷在中年雌性小鼠中顯著增加海馬Tau蛋白磷酸化(Tau-Ser202/Thr205和Tau-Ser396/404),導致認知功能障礙和神經元活動抑制,而雌激素通過ERα依賴性途徑逆轉這些損傷。

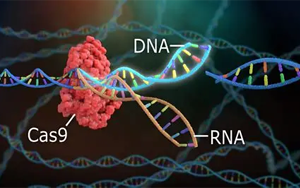

Nature最新研究推翻了關于CRISPR Cas9的一個普遍假設:Cas9的驚人作用

密歇根大學生物化學、微生物學和免疫學系的Yan Zhang博士實驗室發表了一篇論文,推翻了關于 Cas9 的一個普遍假設——即不與其通常的 RNA 伙伴結合,“空”或 apo 形式的 Cas9 是沒有功能的。在這些 II-A 系統中,Cas9 必須與其 RNA 伙伴之一 tracrRNA 協同工作,幫助選擇 PAM 旁邊的正確位置來捕獲新的記憶。

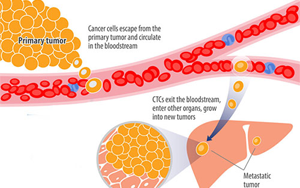

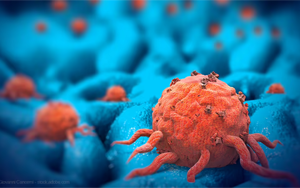

Nature Medicine一項開創性的新研究可防止乳腺癌復發

一項由聯邦政府資助的首創臨床試驗表明,有可能識別出因存在休眠癌細胞而癌癥復發風險較高的乳腺癌幸存者,并使用重新利用的現有藥物有效地治療這些細胞。這項研究由賓夕法尼亞大學 艾布拉姆森癌癥中心和賓夕法尼亞大學佩雷爾曼醫學院的 科學家領導,今日發表于《自然醫學》雜志。

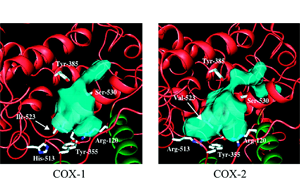

靶向COX-1-PGE2-EP2R軸:阿爾茨海默病神經炎癥調控的新策略與轉化前景

阿爾茨海默病(AD)長期以來被視為由β淀粉樣蛋白(Aβ)沉積和tau蛋白過度磷酸化主導的疾病,但近年研究發現神經炎癥才是推動疾病進展的"隱形引擎"。其中,被稱為"管家酶"的環氧化酶-1(COX-1)在AD患者腦內異常活躍,卻長期被科學界忽視。這項發表在《Translational Neurodegeneration》的研究猶如打開潘多拉魔盒,首次揭示COX-1通過前列腺素E2(PGE2)信號通路點燃神經炎癥風暴的全新機制,為阻斷AD進程提供了精準靶點。

巨噬細胞通過TLR誘導的IL-12和IFN-γ調控清除腸道上皮細胞中志賀氏菌的新機制

本研究揭示了巨噬細胞在控制志賀氏菌(Shigella)感染中的關鍵作用。研究人員通過建立Nlrc4-/-Casp11-/-小鼠模型,發現巨噬細胞通過Toll樣受體(TLRs)感知細菌并產生IL-12,進而誘導IFN-γ生成,最終限制志賀氏菌在腸上皮細胞(IECs)中的復制。

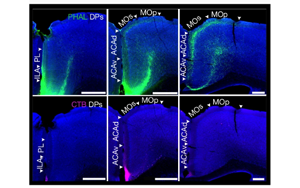

小鼠內臟運動皮層神經網絡的精細解析與功能調控機制研究

這篇研究通過整合神經解剖學、生理學和行為學方法,首次構建了小鼠內側前額葉皮層(MPF)的完整連接圖譜,聚焦于背側腳區(DP)這一關鍵網絡樞紐。背側腳區(DP)作為內側前額葉皮層(MPF)的特殊區域,位于六層新皮層與三層嗅皮層交界處。通過尼氏染色和連接組學分析,研究者將DP劃分為淺層(DPs)和深層(DPd):DPs神經元呈現疏松排列的較大胞體,主要表達L5 IT神經元標志物Cacna1h;而DPd則密集分布著小胞體神經元,特異性表達Vglut2和Tle4等L6 CT神經元標志物。

靶向β-連環蛋白共享突變的TCR-T細胞療法:實體瘤治療新突破

HLA結合的復發驅動突變肽段是T細胞免疫治療的潛在靶點。研究發現CTNNB1S37F突變產生的兩種新抗原肽可被HLA-A02:01和HLA-A24:02遞呈,該突變導致β-catenin功能增強,美國每年新增病例超7,000例。從健康供體幼稚T細胞中分離出特異性TCR,轉導的T細胞在體外能有效殺傷CTNNB1S37F+細胞系和患者來源類器官,并在黑色素瘤細胞系和小鼠子宮內膜腺癌PDX模型中清除已形成的腫瘤。